近年、「フィーカ(Fika)」という言葉を耳にする機会が増えています。スウェーデン語で「コーヒーブレイク」を意味する言葉ですが、単なる休憩ではなく、人とのつながりを大切にしながらリフレッシュする時間を指します。コーヒーを飲みながら雑談をし、心を落ち着ける時間を持つこと。スウェーデンではそれがより良い人間関係を築き、人生を豊かにする文化として根付いているようです。

日本でも、働き方改革やワークライフバランスが問われる中、こうした「心の豊かさ」を意識する考え方を大切にする流れがきていることを感じます。その流れにも、緑は関係しているようです。

〇「頑張る」文化から「癒す」文化へ

かつて日本人は、終身雇用を担保に企業戦士と呼ばれるほど真摯に働いてきました。「24時間戦えますか」とエールをうけ、努力すること、頑張ることは美徳とされていました。世界2位のGDP大国という実績も残していたのです。

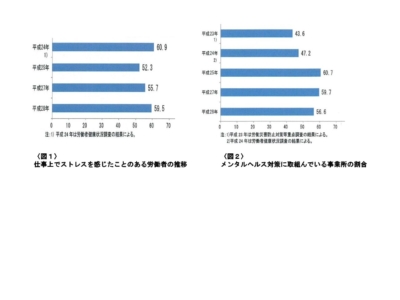

しかし経済の低迷は長く、厳しい時勢が続きます。ストレスから精神的な悩みを抱える人が増えました。「頑張れ」という励ましの言葉がプレッシャーと受け取らはハラスメントとみなされるようになったのです。冗談も不適切か否かを判断して言わなければならない時代です。

一方で広く使われるようになったのが「スローライフ」「ロハス(LOHAS:Lifestyles of Health and Sustainability)」「エシカル」、冒頭で紹介した「フィーカ」といった言葉です。社会全体が、こうした精神的なゆとりや環境への考慮を重視する考え方に価値があるという流れに変ってきたことを感じます。

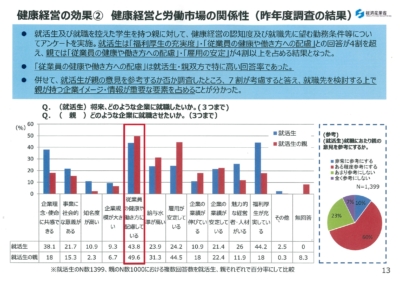

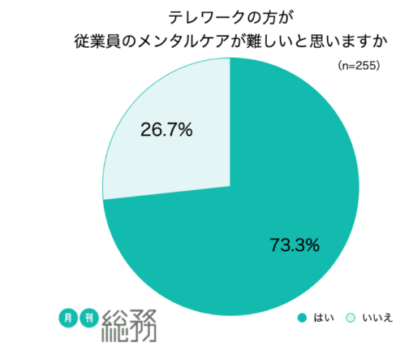

これは単に「甘やかし」や「ゆとり教育の弊害」といった問題ではないようです。長時間労働や過度のストレスが社員の体力やメンタルヘルスを悪化させ、休職や離職が増えます。そうなれば生産性も効率も落ちてしまい、結果業績に悪影響がでます。企業にとっては大きな問題です。

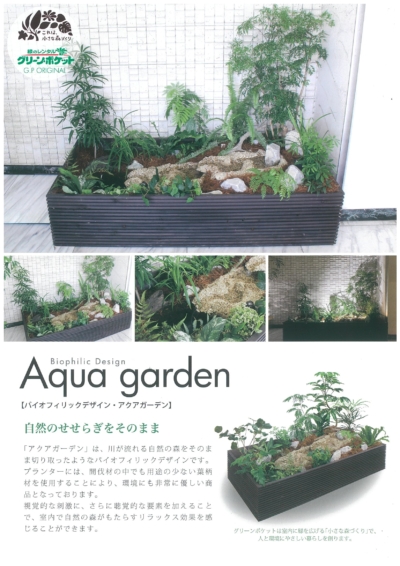

このような背景から、現在は職場環境を改善し、心身共にゆとりを持って働くことが重要視されるようになりました。その目的で、グリーン・ポケットの緑をご利用されるお客様は多くなっています。

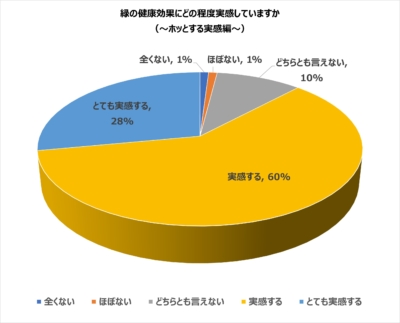

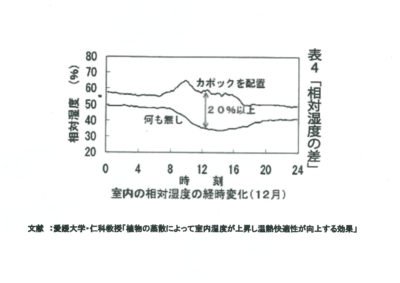

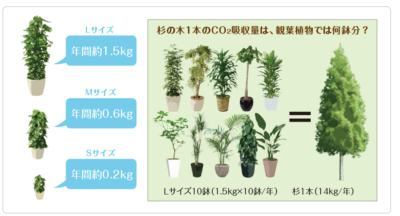

先ず、植物は四季折々の季節感を演出します。そして、室内の空気をきれいにします。眠気や頭痛の原因となるCO2や有害物であるトルエンやキシレンといったVOC(揮発性有機化合物)を体内に吸収し、新鮮な酸素を室内に放出するのです。

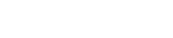

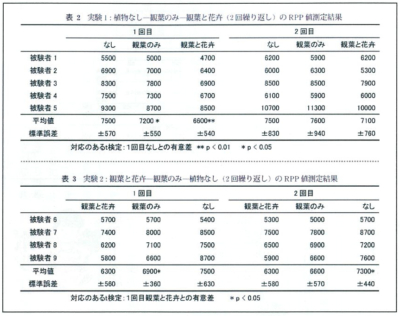

次に、メンタルヘルスを改善する効果があります。よく知られているのは癒し効果、「不安」「怒り」といったマイナスの心理面を良くする効果で、ストレスフリーなオフィス環境を実現します。この緑の力を、私たちは千葉大学園芸学部と3年間に渡る産学連携研究で化学的に立証し、日本緑化工学会で論文発表しています。

○「癒し」と「頑張る」を実践する植物

この産学連携研究では、様々な緑の力が明らかになっています。今まであまり知られていなかった効果も多く、その1つが「緑があると活気がでる」というデータです。緑は心を休めると同時に、モチベーションをアップさせます。即ち“癒し”と“頑張る”という正反対の効果を発揮するのです。

先ず、緑があることで職場が明るくなります。雰囲気が良くなると気持ちも軽くなり、気軽に周囲の人に話しかける、また話しかけられるようになります。緊張感やストレスがほぐれ、一体感がうまれてきます。そうなると仕事に対するモチベーションや会社に対するエンゲージメントがアップする、つまり「頑張る」という感情を、緑は自然に引き出すのです。

これまでの「頑張る」は精神論が強いものでした。しかし緑が生み出す「頑張る」は違います。自らモチベーションを上げていく過程で生まれる感情で、故にプレッシャーやストレスは少ないのです。それに併せて、冒頭に述べたフィーカのような「心の豊かさ」を持って働くことが従業員の健康や生産性を高め、働きやすい職場を創っていく。企業の成長にも繋がるでしょう。

植物が生み出す「頑張る」が、新しい「頑張る」という概念なのかもしれせん。